先日、スイッチボットの新製品の温湿度計Proをご紹介しましたが、我が家で飼い始めたレオパードゲッコー(ヒョウモントカゲモドキ)2匹のために、温湿度管理を可視化することにしました。

XやYouTubeでも温湿度管理についてはいろいろ言及されているのと、お迎えしたこのうち1匹(まだ名前が決まってないのでモルフ名の「マンダリンちゃん」と呼びます)が、お迎え2週間たっても人工飼料(でOKと買う時に言われた)を1口しか食べてくれなく、購入したショップの店長さんにXで問い合わせたら、アダルトサイズの適正室温が26度前後だと聞いたので、ケージの中の温度を、置き型のただのデジタル温湿度計だけではなく、スマホで出先からもモニタリングできるようにしようと思ったからです。

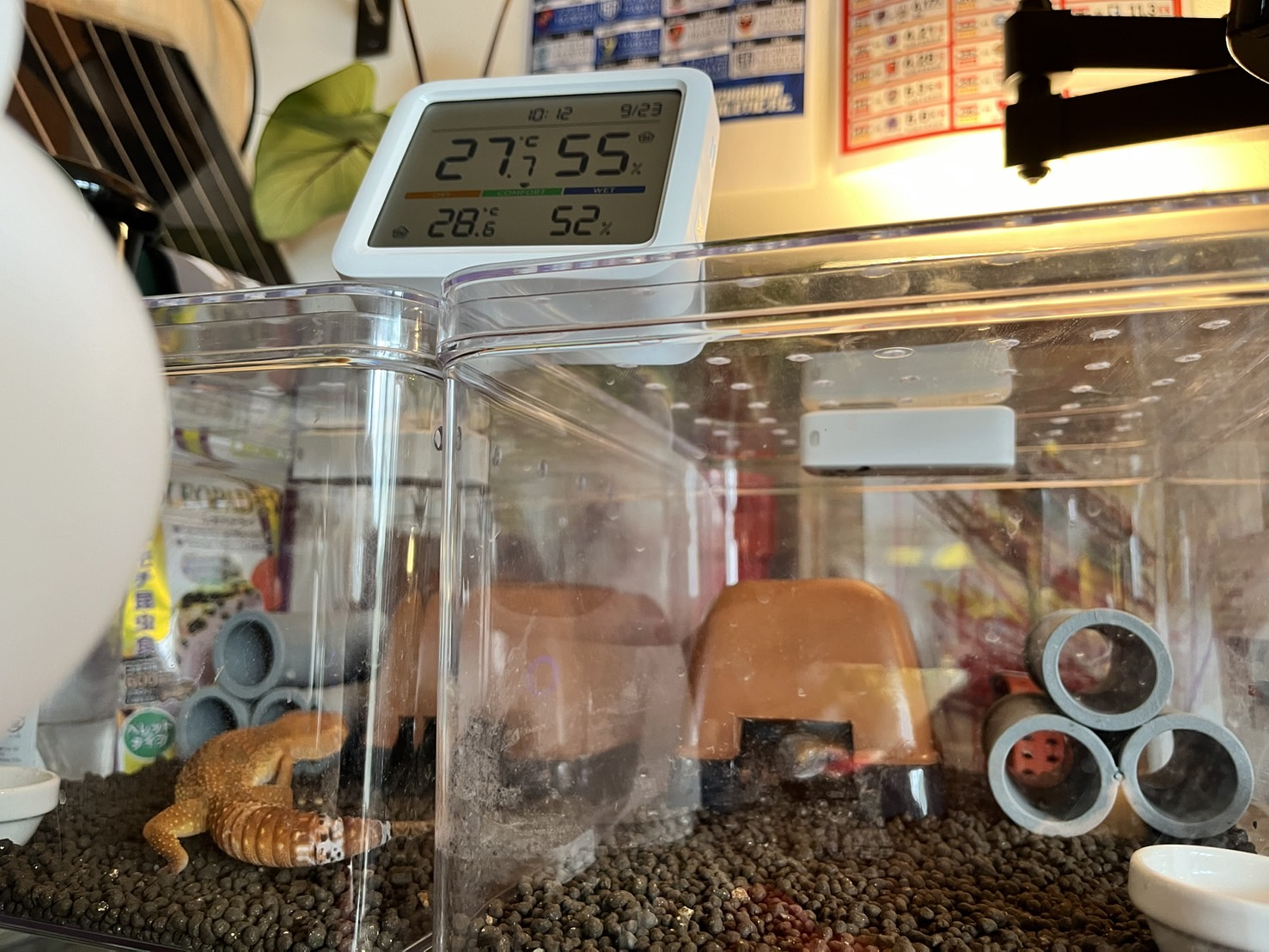

秋得セール最終日の昨日のAMに、ポチって、今朝明け方に宅配ボックスに届きました。今回は、①温湿度計Proで、本体で室温を、他デバイスの表示箇所を、その餌を食べてくれないマンダリンちゃんのケージの蓋の裏側につけた②防水温湿度計の数値を表示させる、というのをやってみました。それでは早速、そのプロセスをご紹介していきます。

①アプリにデバイス追加

スイッチボット製品のパッケージは、好感度高いですね。若干ごちゃごちゃして見えますが、必要最低限どんなことができるデバイスなのかが端的にわかり易く書いてあるので、手に取る人もわかり易いだろうなと思います。

SwitchBot温湿度計Pro・・・¥3,480、SwitchBot防水温湿度計・・・¥1,980×2個=¥3,960、定価では7,440円、セールで10%OFFだったので¥6,696でした。11月ごろに発表されるであろうブラックフライデーならもっと安くなるかもしれませんね。

まずは、「温湿度計Pro」から。あらかじめ電池は本体にセットされていて、絶縁シールを抜き取るようになっています。スイッチボットアプリを立ち上げて→デバイス追加「+」ボタン→「温湿度計Pro」を選ぶとこの画面に。本体上部のボタンを2秒押して、本体画面右下にBuetoothマークが点滅し始めたらペアリングします。

↑の画像はペアリング開始前なので画面にBuetoothマークが表示されてないですが、ペアリングモードにするとすぐにセットアップが完了します。たったこれだけでデバイス追加完了です。

続いて、防水温湿度計をセットアップします。↓のスマホ画面がデバイスの追加画面で、スイッチボット製品のラインナップがジャンルごとに分かれているので、「センサー」→「防水温湿度計」を選択します。

防水温湿度計も電池は本体にセットされています。蓋の裏側にオレンジ色のゴムパッキンが見えますね。スマートホームデバイスで防水仕様の温湿度計はスイッチボットくらいではないでしょうか?助かります!

ふたを開けた電池の横にあるボタンを2秒押して、本体前面のランプが白く点滅したらペアリングします。これも速攻でペアリング完了。

これで防水温湿度計のデバイス追加/セットアップは完了です。ホントこれだけ。これを2匹分(2台)やった後の画面がこちら↓追加したデバイスがホーム画面に表示されています。

②デバイスごとの設定

防水温湿度計は、それぞれに名前を付けるのに編集しようとすると、新しいファームウェアの告知があったので、アップデートします。

こんな感じで更新の進捗が表示されます。

アップデート完了!これを2台分やります。

続いて温湿度計Pro。デバイスの設定でどのデバイスの温湿度を表示させるかを自分で設定できます。

我が家には温湿度管理ができるスイッチボット製品は、①スイッチボットハブ2、②スイッチボット温湿度計(前からあるシンプルなやつ)、そして今回追加した③温湿度計Pro、④防水温湿度計×2です。

今回は、ケージ周りの室温の表示と、餌を食べてほしいマンダリンちゃんの防水温湿度計を表示させようと思うので、↓のように設定しました。

温湿度計Proの上段表示の右肩部分、下段表示の左の部分のアイコンは、「IN(室内)」か「OUT(屋外)」を選択できますが、今回はどちらも室内なので「IN」にします。

さらに、温湿度計Proは天気表示もできますので、アプリのプロフィールから、自分の住まいのエリアを設定します。天気表示不要なら設定しなくても問題ありません。ちなみに、防水温湿度計はどっちがどっちかわかるように、知り合いからもらったmatterロゴのステッカーを本体に貼りました。

③ケージにセットアップする

今回は2匹分、ケージの蓋の天井に貼ることにしました。付属の3Mの両面テープを使いました。あと、手元でもわかるように、スマホ(僕のメイン機はAndroid)にウィジェットを置きました。

蓋をセットするとこんな感じ。これでいつでも一発でケージ内の環境がわかります。

④ケージの温湿度管理のチューニング

セットアップとケージへの設置が完了したあとで、このブログを書いてる30分弱の間に、計測が安定してきたようで、マンダリンちゃんのケージ内の湿度が83%もあることがわかりました。陶器のシェルター(隠れ家)の上部が水入れになっていて、陶器全体が湿って湿度を上げているんですね。

スマホのウィジェットを見てみると、隣のメラニスティックくんの方も86%とのことで、急ぎシェルターの水をからにして湿度を下げることにしました。

野生では砂漠の乾燥地帯に住んでいて、明け方の霧で水分を取るレオパくんたちには湿度が高すぎたかも。反省。。。急ぎシェルターを天日干しして乾かすことにしました。

乾いたらシェルター戻すからちょっと待っててね。でも、これがなかったらいつまでもこのままだったと思うと、早く可視化して正解でした。

⑤まとめ

爬虫類だけでなく、ペットや植物は温湿度管理が必要です。特に夏場や冬場は、自分たちの体感温度以上に敏感なペットたちのために、室内にいても室外にいても温湿度が見えて、管理ができるのはとても重要なことだと思います。

僕は、仕事で家を空けているときは、スマートリモコンで室内の温度をチェックして、冷房を意識的に外から遠隔操作でつけてあげるようにマメにスマホをチェックしてこの夏を過ごしてきました。

家族が家にいてすぐにお世話ができる人でも、可視化されていない環境だと過剰に湿度が高くなったり、乾燥したりしてしまうことがあると思うので、感覚では正しく判断できないことを、適切に管理してあげるためにも、是非スイッチボットの温湿度計など【スマートホーム】を活用してみてはいかがでしょうか?

[affi id=2]

ちなみに、メルマガで温湿度センサー発売記念セールが10/2(水)までやっているそうです!少しでも早くお試しされたい方は公式サイトかAmazonから!